アラさんの隠れ家>歴史散歩>江戸名所図会(えどめいしょずえ)>巻之七 第二十冊

江戸名所図会(えどめいしょずえ)の巻之七の中のページ

第十八冊 富岡、深川、本所、亀戸、押上

第十九冊 隅田川東岸、葛西、柴又

第二十冊 行徳、国府台、真間、船橋 このページです

江戸名所図会 巻之七 揺光之部部 第二十冊

| 江戸時代の風景 | 今の様子と図の説明 |

|

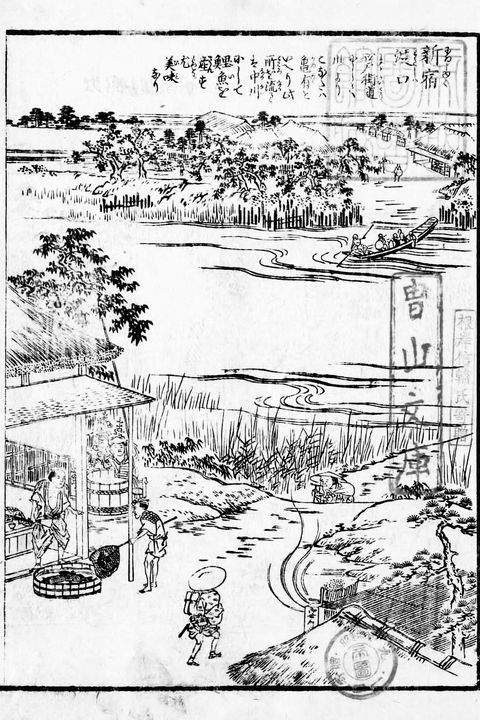

上の新宿(にいじゅく)渡口(わたしぐち)の挿絵には以下のように書かれています。 松戸街道(まつどかいどう)にして、川よりこなたを亀有(かめあり)といへり。 此所(ところ)を流るるは中川(なかがわ)にして鯉魚(こい)を産(さん)す。 尤(もっとも)美味(びみ)なり |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。 |

|

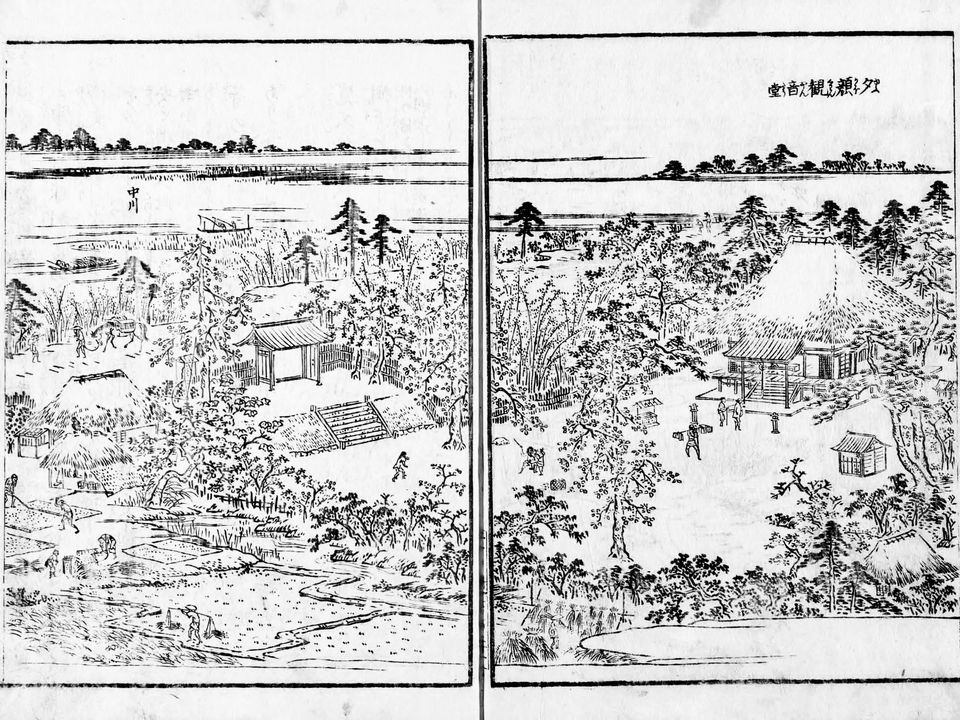

上の、夕顔観音堂(ゆうがおかんのんどう)の挿絵の上側を流れる川は「中川」です。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。安福寺(夕顔観音)の由緒・詳細については「猫の足あと」を参照して下さい。 |

|

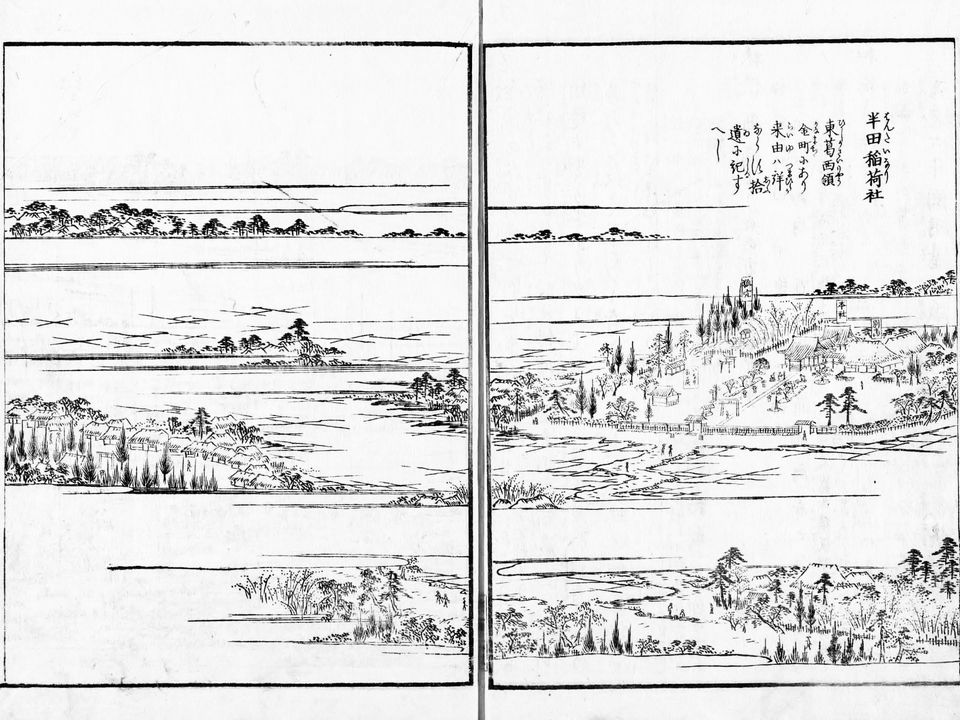

上の、半田稲荷社(はんだいなりのやしろ)の挿絵には「東葛西領(ひがしかさいりょう)金町(かなまち)にあり。来由(らいゆ)は詳(つまびらか)ならず。拾遺に記すへし」とあります。その後、拾遺編は発行されていないようです。 上の挿絵の右には「本社」があり、その周りに「別当」、「狐穴」、「いなり **」があります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。半田稲荷の由緒・詳細については「猫の足あと」を参照して下さい。 |

|

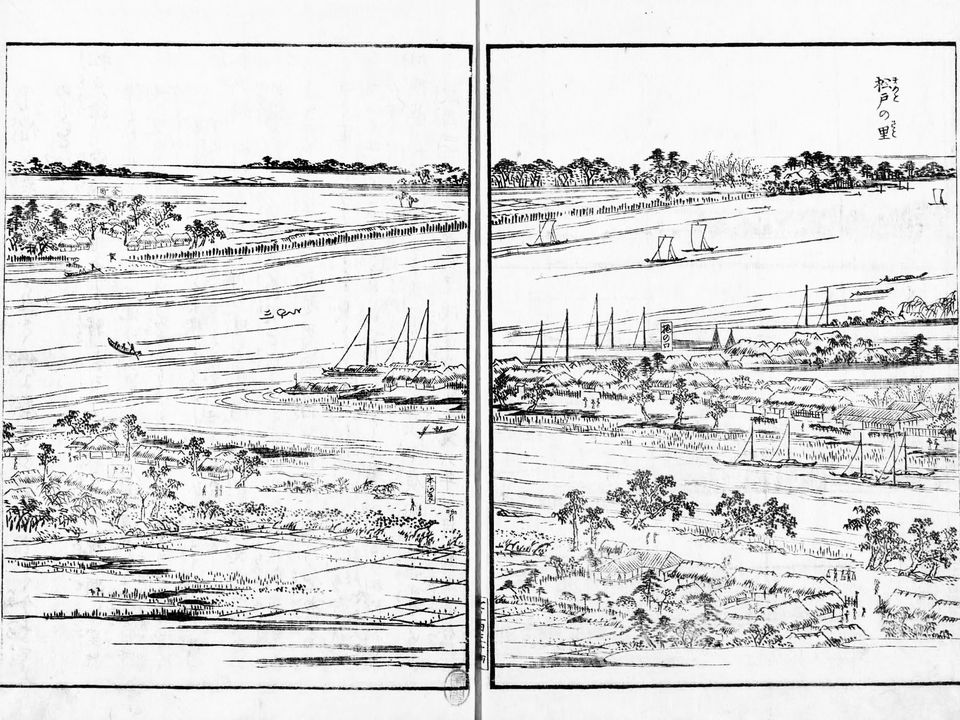

上の、松戸の里(まつどのさと)の挿絵の中央右に「樋の口」、その左下に「松戸」、「本河岸」が、左上に「金町」が見えます。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りと推定されます。赤色の楕円は本河岸、オレンジ色の楕円は樋の口、青い楕円の北側は金町です。これらの位置の推定には、サイト「松戸宿へようこそ」、特に「水運と河岸」のページを参考にさせてもらいました。 |

|

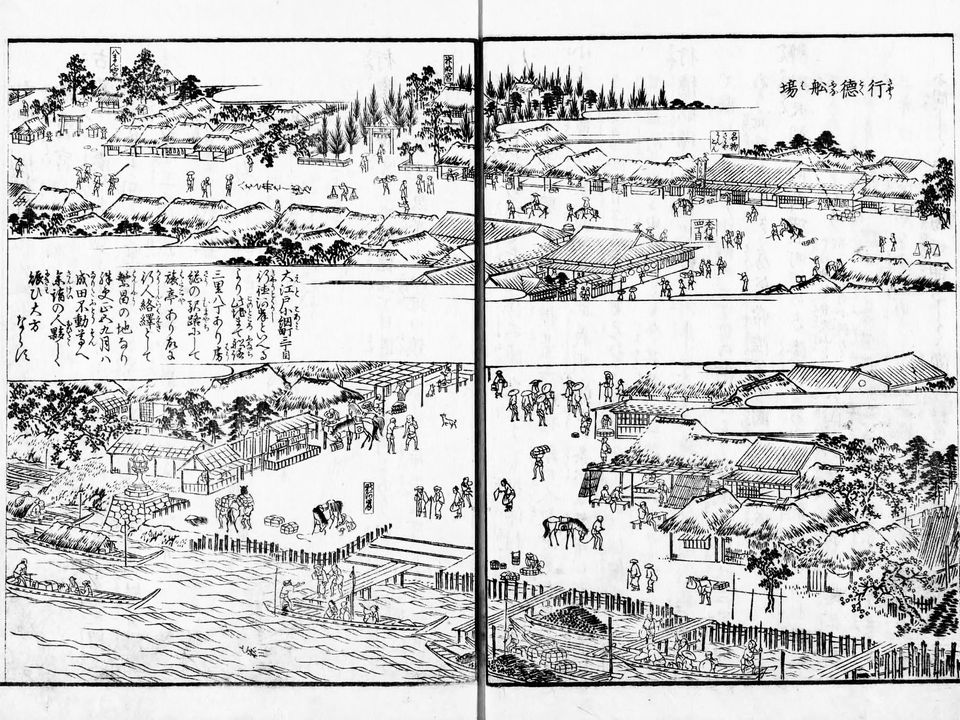

上の、行徳(ぎょうとく)舟場(ふなば)の挿絵には以下のように書かれています。 大江戸(おおえど)小網町(こあみちょう)三丁目行徳河岸(ぎょうとくかし)といへるより此地(このところ)まて船路(ふなぢ)三里八丁あり。房総(ぼうそう)の駅路(うまやぢ)にして旅亭(はたごや)あり。故に行人(こうじん)絡繹(らくえき 人馬の往来が絶え間ないこと)として繁盛(はんじょう)の地なり。殊更正五九月は成田不動尊(なりたふどうそん)の参詣(さんけい)の人夥(おびただ)しく賑(にぎわ)ひ大方ならず。 上の挿絵の手前に「新河岸」、その左に常夜灯が見えます。挿絵上の左から右に、「八まん宮」、「八はた舟はし街道」、「神明宮」、「本行徳四丁目」、「名物ささやうどん」が見えます。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。赤い楕円は新河岸の辺り、紫色の楕円は笹屋うどん店、オレンジ色の楕円は神明宮(本行徳神明社)、青色の楕円は行徳八幡宮(本行徳八幡神社)です。これら2つのリンク先はサイト「猫の足あと」です。 |

|

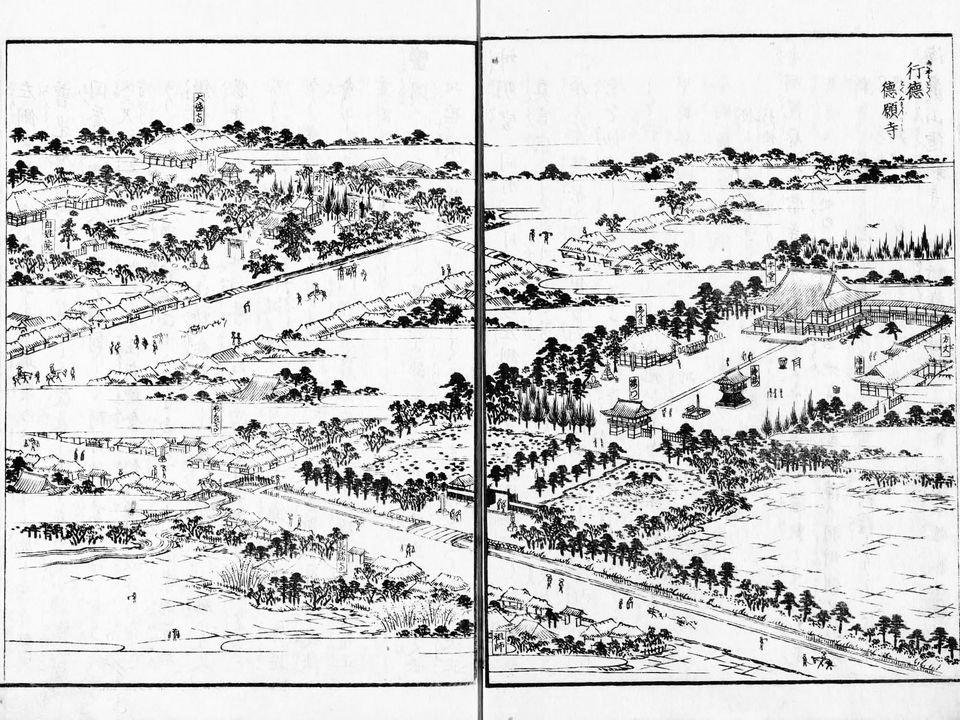

上の、行徳(ぎょうとく)徳願寺(とくがんじ)の挿絵の右に徳願寺の「本堂」があり、その周辺に「方丈」、「鐘楼」、「えんま」、「楼門」があります。左ページの上から下に「大徳寺」、「かね」、「神明」、「水神」、「自性院」、「 八はた街道(現 行徳街道)」、「妙応寺」、「長勝寺」があり、そこから右に「祖師」、「船はし街道」があります。 上の船はし街道は、現在の寺町通りに当たります。当時の江戸川は、現在の旧江戸川を流れ東京湾に注いでいましたので、挿絵の船はし街道は、陸路、舟橋に向かい海神1丁目辺りで現在の本町通り(当時の舟橋街道)につながっていたようです。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。赤色は徳願寺、青色は妙応寺、オレンジ色は神明神社(行徳神明豊受神社)、水色は大徳寺、紫色は自性院です。これらリンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

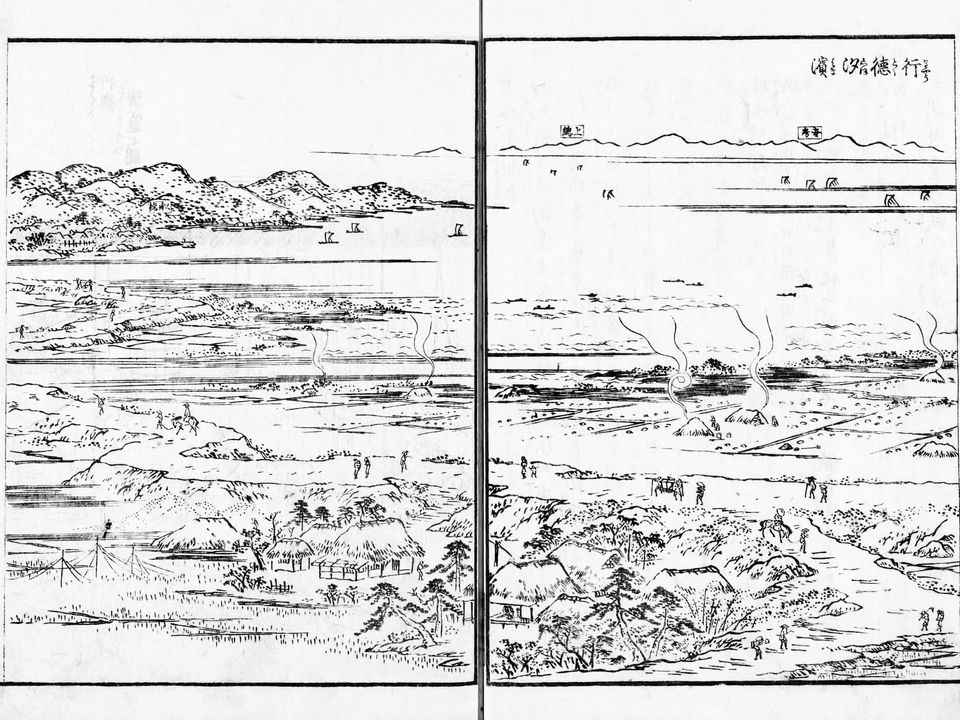

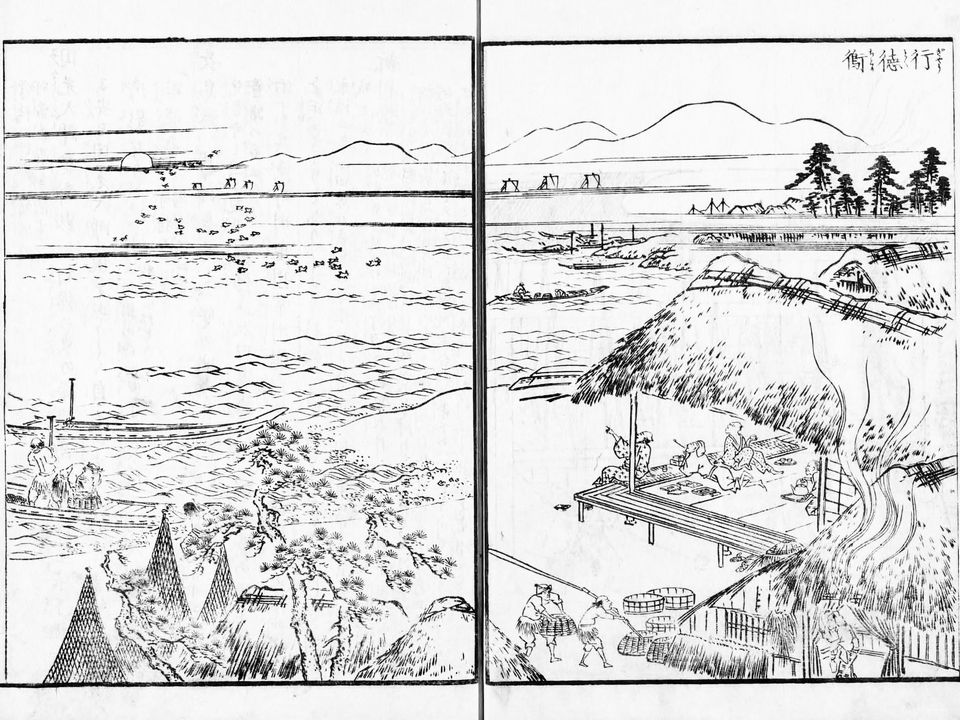

上は、行徳(ぎょうとく)汐浜(しおはま)の挿絵です。 | |

|

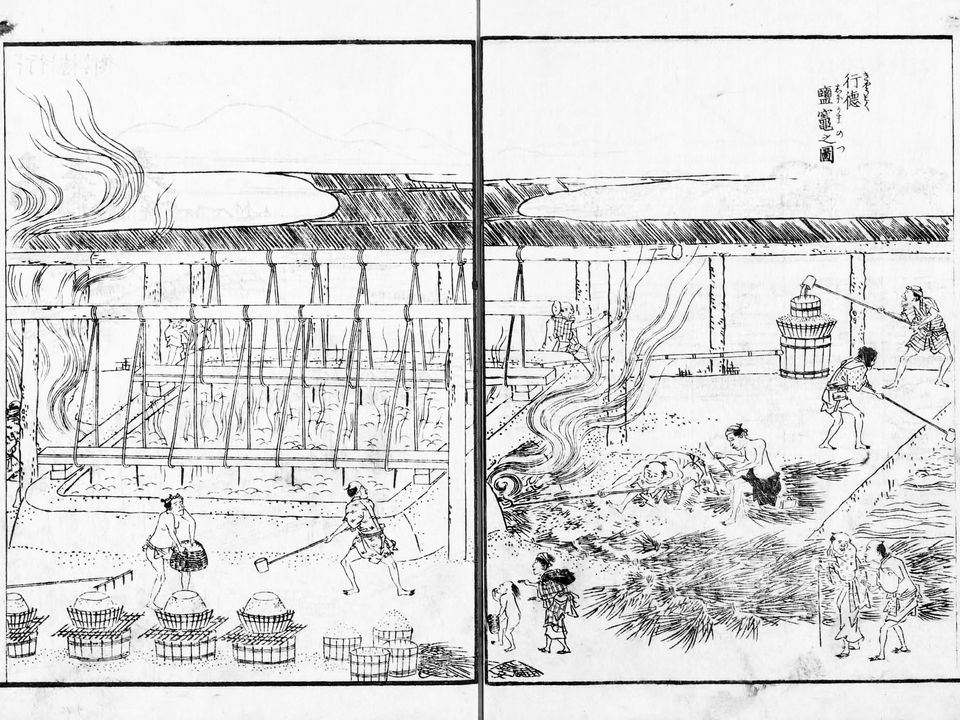

上は、行徳塩竈之図(しおがまのず)です。 | |

|

上は、行徳鵆(ぎょうとくちどり)の挿絵です。 | |

|

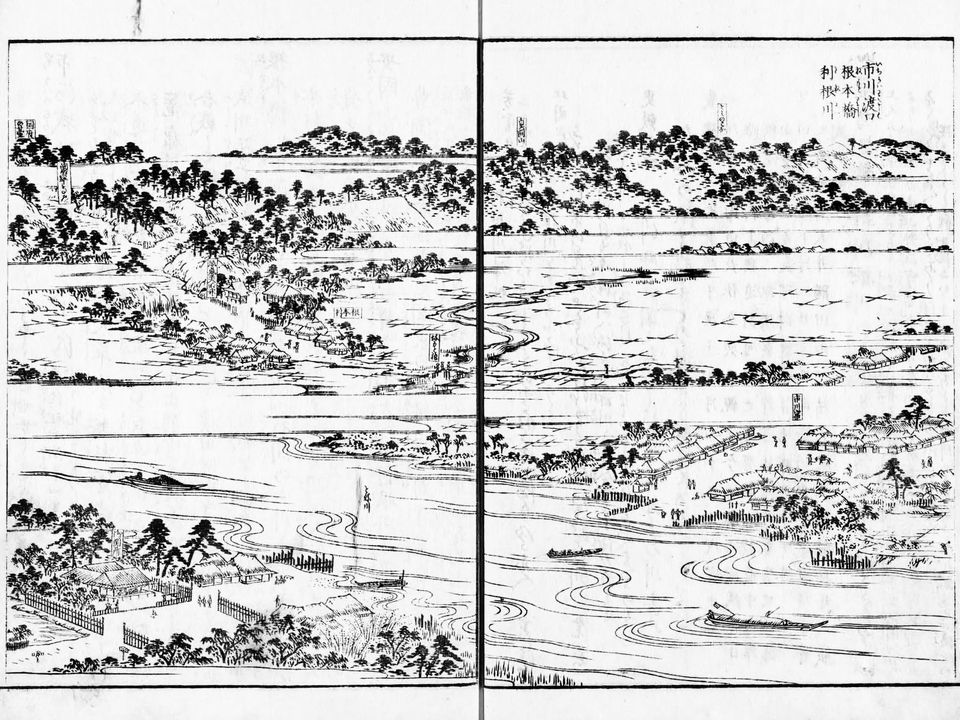

上の、市川渡口(いちかわわたしぐち)根本橋(ねもとばし)利根川(とねがわ)の挿絵の下側を「とね川(現在の江戸川)」が流れています。左下は「御関所」です。右側中央に「市川宿」があり、そこから左へ「根もと橋」、「根本村」、「鳳凰大明神」、「總寧寺道」、「国府の臺」があります。遠景に「真間山」、「 とみのはな?」が見えます。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。赤色は根本橋、水色は市川の渡し、オレンジ色は真間山、紫色は国府神社(鳳凰大明神)です。リンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

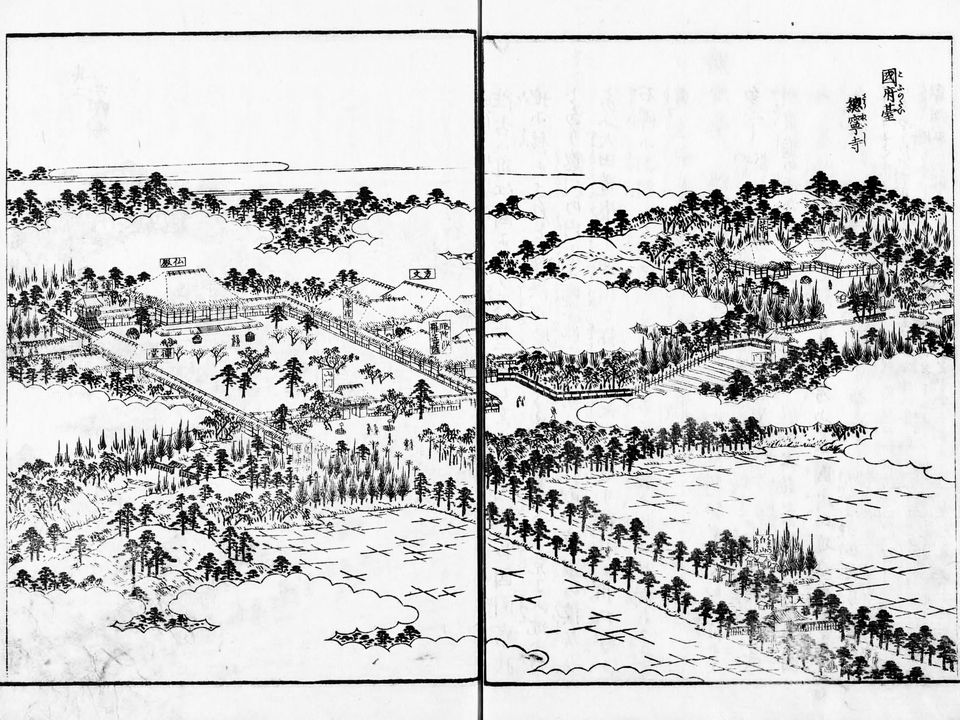

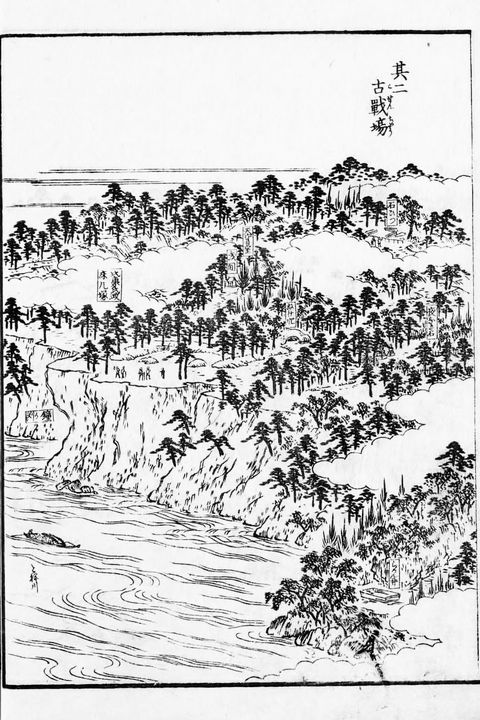

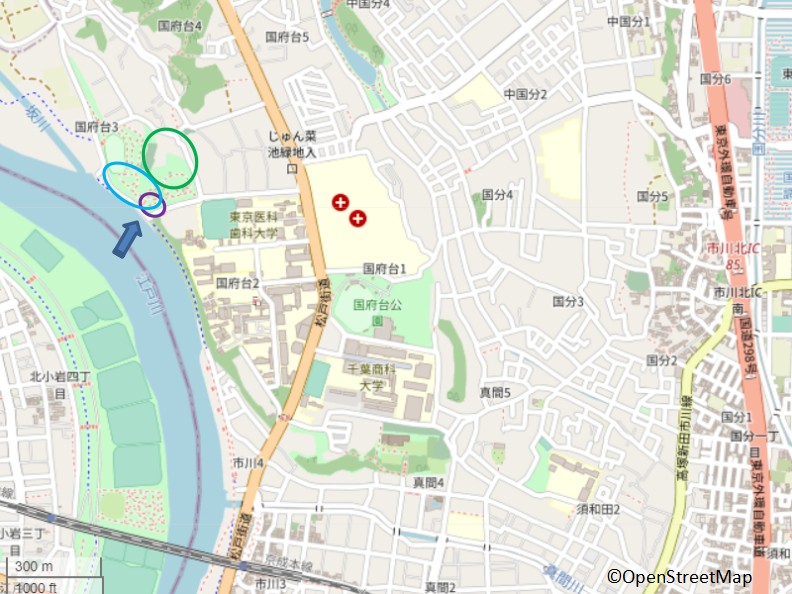

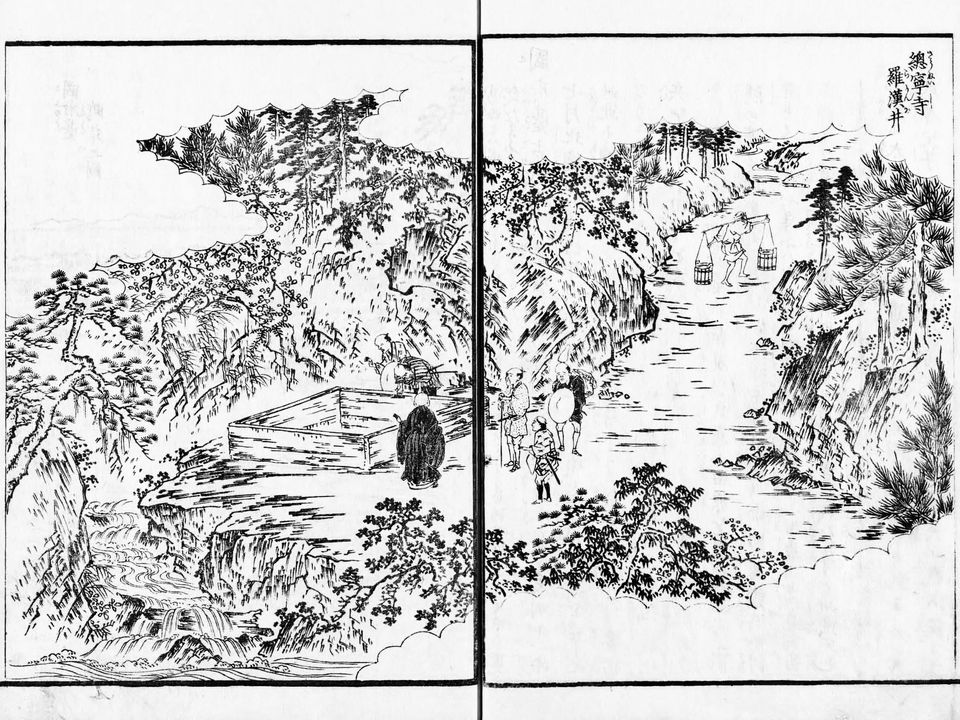

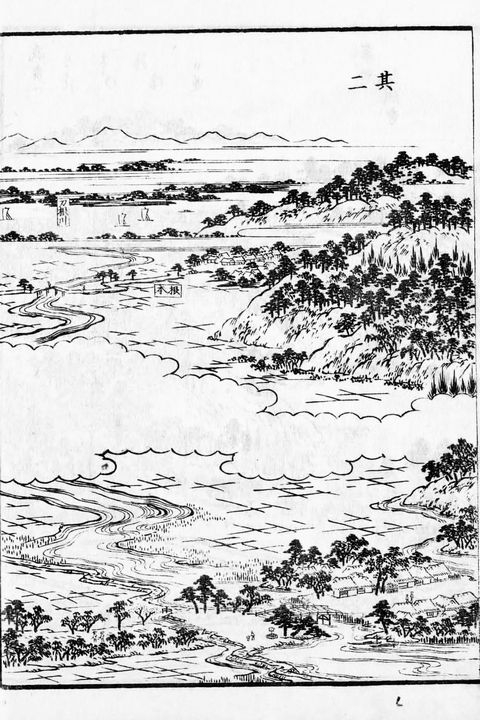

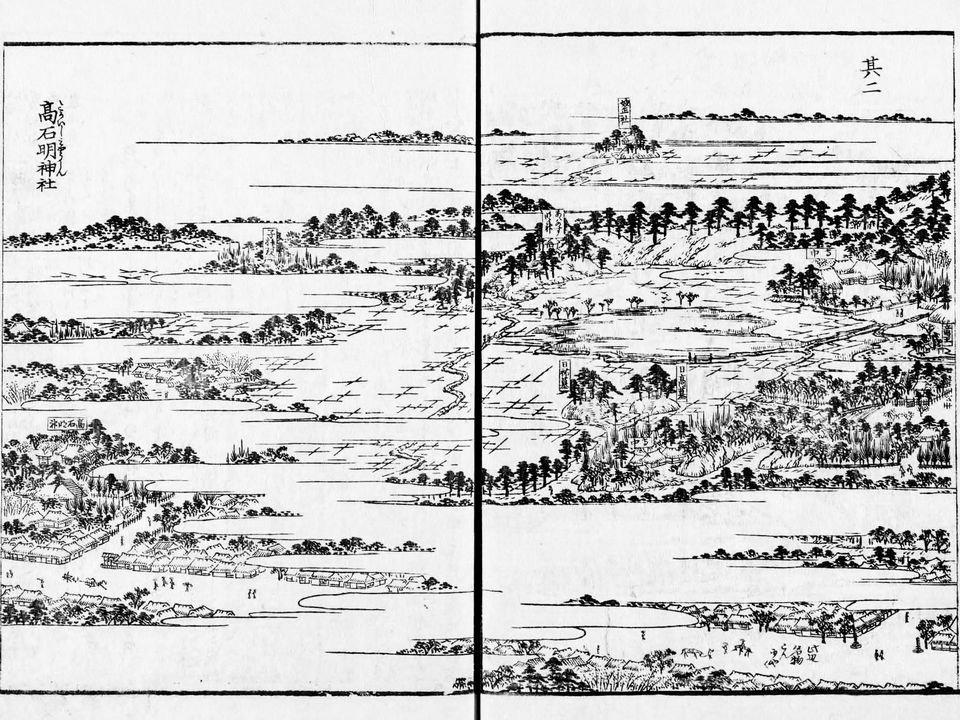

上の、国府台(こうのだい)總寧寺(そうねいじ)の挿絵の左に「仏殿」があり、その周りに「禅堂」、「鐘楼」、「庫裏」、「方丈」、「*陀沙羅菩薩」、「山門」、「烏枢沙摩明王」があり、右上に「薬師」、「裏門」、右下に「くまの 白山 八まん」、「大門」があります。 上の、其二古戦場(こせんじょう)の挿絵の上から下に、「石ひつ」、「天守台」、「浅間」、「ぬけ穴」、「氏康氏政床几塚」、「夜なき石」、「鐘ヶ渕」、「らかん井」、「とね川」があります。 |

江戸名所図会の1枚めの挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りで、總寧寺はこの中にあります。其二の挿絵に描かれた範囲は青色の楕円の辺りです。上のリンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

上は、總寧寺(そうねいじ)羅漢井(らかんい)の挿絵です。 羅漢井の場所は、上の欄の其二の挿絵に記されています。 | |

|

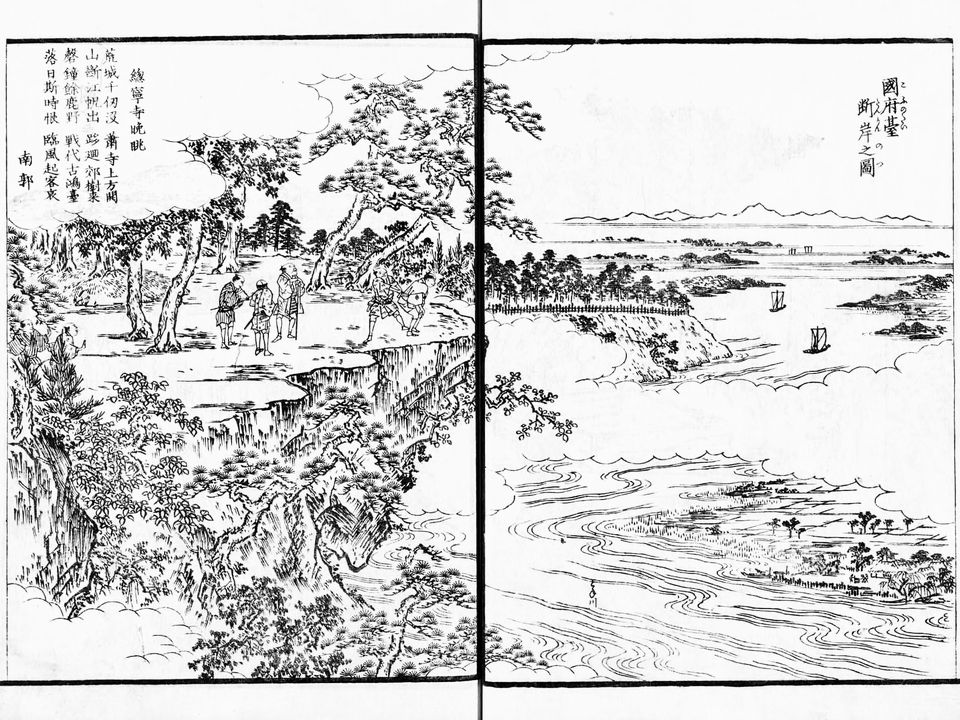

上の挿絵は、国府台(こうのだい) 断岸之図(だんがんのず)です。 二つ上の欄の其二の挿絵の断崖にあたるようです。 |

|

|

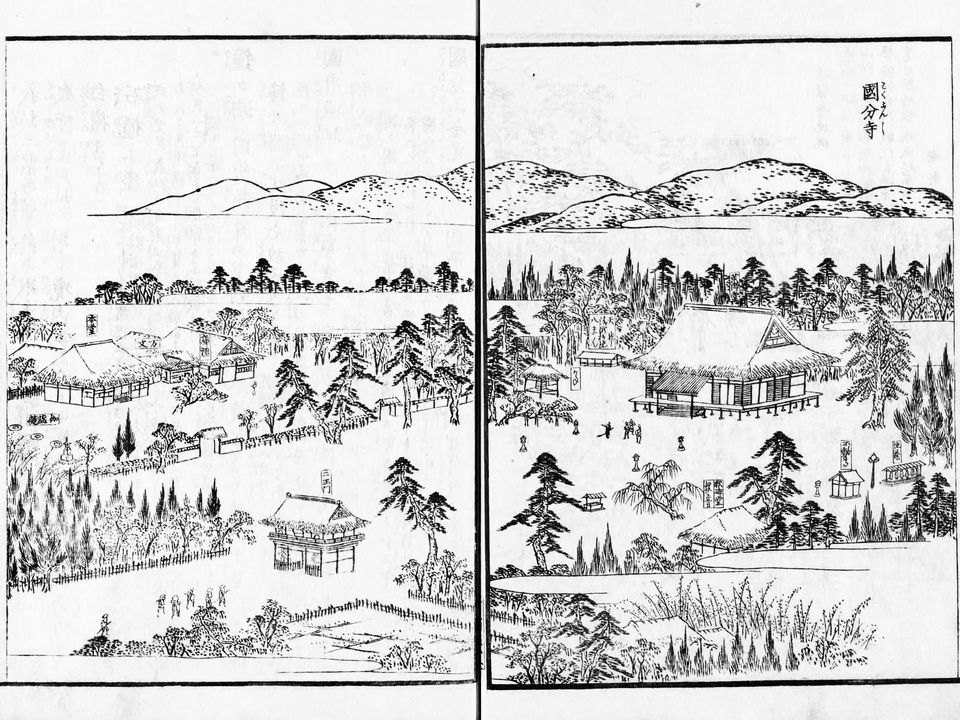

上の、国分寺(こくぶんじ)の挿絵の右側中央に「薬師堂」があり、その周囲に「かね」、「天神 **** 八まん」、「地蔵]、[不動尊」があり、挿絵の左側に「本堂」、「方丈」、「庫裏」、「伽藍礎」、「仁王門」があります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。国分寺の由緒・詳細については「猫の足あと」を参照して下さい。赤い丸は旧国分寺(国分寺跡)です。 |

|

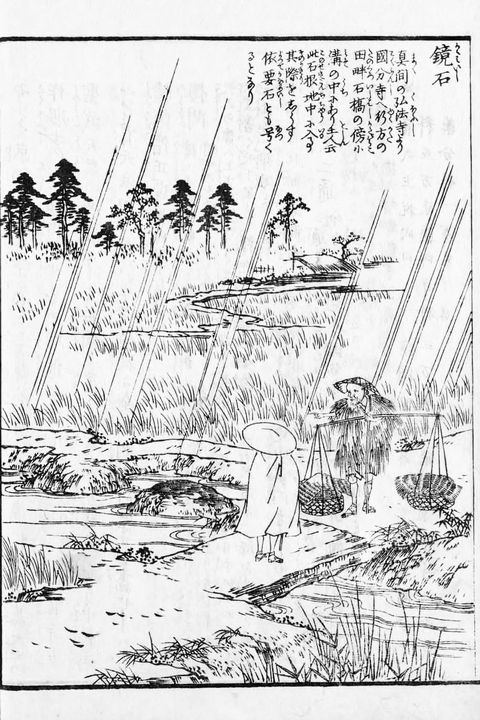

上の、鏡石(かがみいし)の挿絵には以下のようにあります。 真間(まま)の弘法寺(ぐほうじ)より国分寺(こくぶんじ)へ行方(いくかた)の田畔(たのくろ)石橋(いしばし)の傍(かたわら)小溝(こみぞ)の中にあり。 土人(どじん)云。此石根(せきこん)地中(ちちゅう)に入(いる)る事其際(きわ)をしらず。依(よって)要石(かなめいし)とも号(なづ)くるとなり |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。 |

|

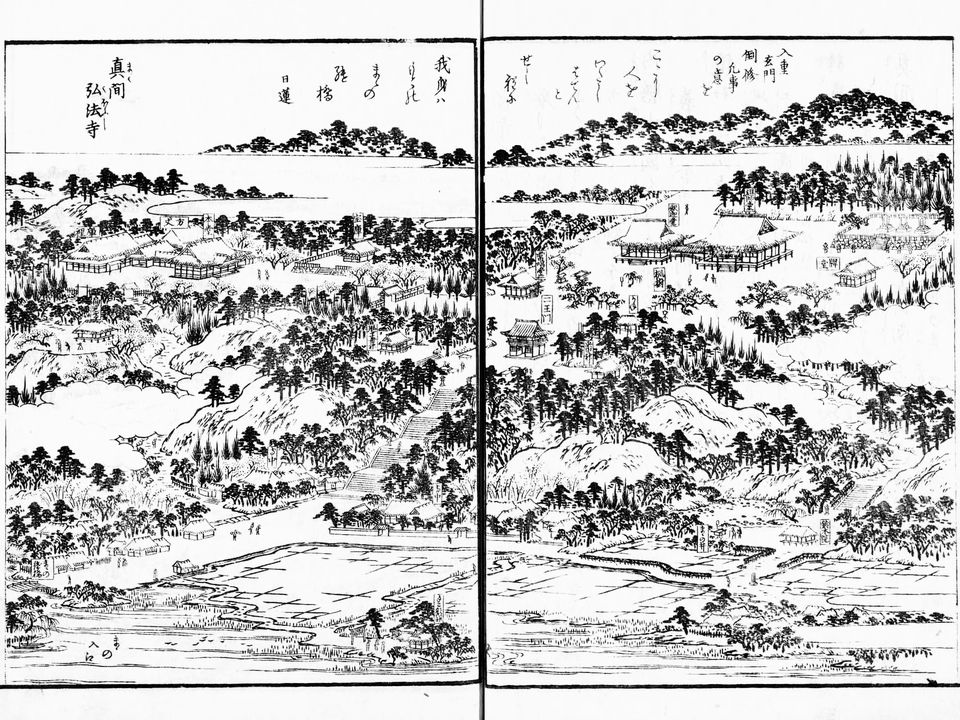

上の、真間(まま)弘法寺(ぐほうじ)の挿絵には以下のようにあります。 入重玄門倒修凡事の意を ここに人をわたしはてんとせし程に我が身はもとのままの継橋 日蓮 上の挿絵の右上に「釈迦堂」、「祖師堂」があり、その周囲に「牌堂」、「楓樹」、「かね」、「番神」、「仁王門」、「常唱堂」、「鬼子母神」があり、挿絵左上に「本堂」、「方丈」、「宝庫」、「扁覧亭」があります。参道を下るとその先に「ままの継橋」があり、その右に「手児奈明神」があり、更に右に「ままの井」、「鈴木院」があります。 下の挿絵は上の挿絵の左側につながっています。 其二の挿絵の上には「利根川」があり、そこから手前に「根本」とあります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。水色は弘法寺、赤色は真間の井、紫色は手児奈霊神堂です。これらのリンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

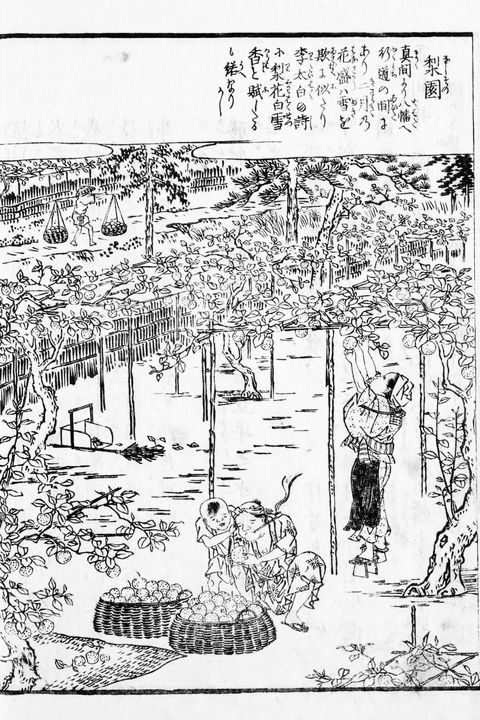

上の挿絵、梨園(なしその)には以下のように書かれています。 真間(まま)より八幡(やはた)へ行道の間にあり 二月(きさらぎ)の花盛(はなざかり)は雪を欺(あざむ)くに似たり。 李太白(りたいはく)が詩(し)に梨花白雪香(りかはくせつこうばし)と 賦(ふ)したるも諾(うべ)なりかし | |

|

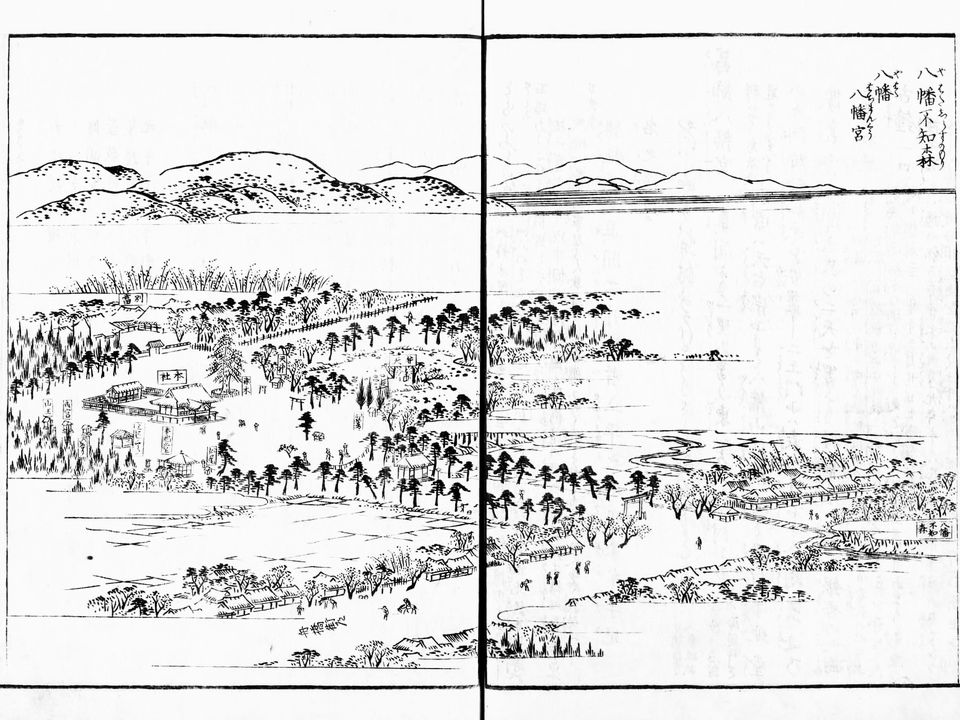

上の、八幡不知森(やはたしらずのもり)八幡八幡宮(やはたはちまんぐう)の挿絵の左中央に「本社」があり、その周囲に「別当」、「山王」、「*宮」、「いなり」、「みこしくら」、「本地堂」、「松尾」、「神木」、「天神」があり、その右に「観音」、「弁天」、「大門」があり、更に右端に「八幡不知森」があります。 八幡不知森について、本文には、「街道の右に傍(そい)て一つの深林(しんりん)あり。方(ほう)二十歩(ぶ)に過(すぎ)ず」とありますので、当時から20間(36m)四方程度の小さな森だったようです。 また、何故森に入ることを禁止されたのかが、本文に諸説書かれています。その一つは次のようになっています。「むかし平親王(へいしんのう)将門(まさかど)、平貞盛(たいらのさだもり)が矢にあたり秀郷(ひでさと)が為(ため)に討(うた)れ後(のち)六人の近臣(きんしん)と称する輩(ともがら)その首級(しゅきゅう 将門の首のこと)を慕(した)い此の地に至りし頃、此の森の中(うち)に入りて働(はたら)かす。終(つい)に土偶人(どぐうじん 土人形)と顕(あらわ)れたりしが(近臣が土人形になったが)、その後雷雨(らいう)に破壊(はかい)せしより、此の地を踏者(ふむもの)あれば必ずたたりあり、とて大いに恐怖(きょうふ)するといえり」 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。赤色は八幡八幡宮(葛飾八幡宮)の拝殿の辺り、紫色は八幡のやぶしらず(八幡不知森)です。リンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

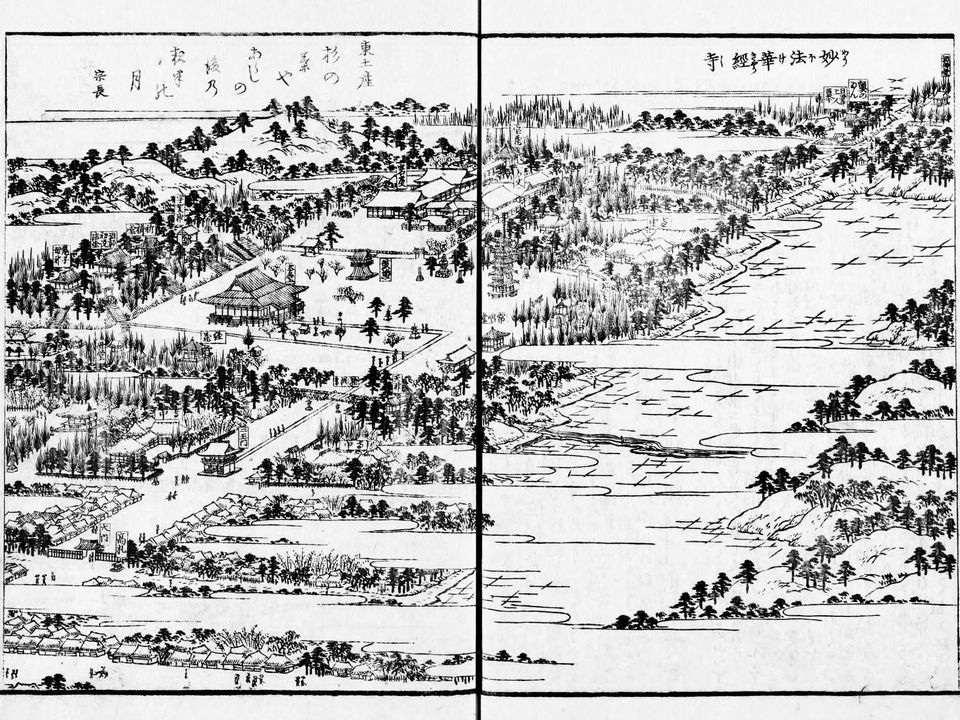

上の、妙法華経寺(みょうほけきょうじ)の挿絵には以下のように書かれています。 東土産 上の挿絵の左側中央に「本堂」があり、その左に「宇賀神」、「祈祷堂」、「祖師初説法堂」、「鬼子母神」があり、本堂の下(手前)に「経蔵」、「骨堂」、「龍淵橋」、「天神」、「寺中」、「二王門」、「高札」、「大門」があり、本堂の右上に、「客殿」、「宝蔵」、「方丈」、「*神」、「拝殿」、「寺中」があり、本堂の右に「常唱堂」、「駒形明神」、「****」が見えます。挿絵の右上に「奥の院」があります。 上の、其二 高石明神社(たかいしみょうじんやしろ)の挿絵は、その上の挿絵の左側に繋がります。 其二の右上から下に、「妙正社」、「あはのす明神」、「寺中」、「竜王」、「日高墓」、「日裕墓」、「寺中」があり、下の道には「此辺名物こんにゃく」とあります。挿絵の左上から下に、「 子権現」、「高石明神」があり、下の道には「舟はし街道」とあります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。赤色は法華経寺(ほけきょうじ 妙法華経寺)の辺り、オレンジは安房神社、紫色は高石神社です。リンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

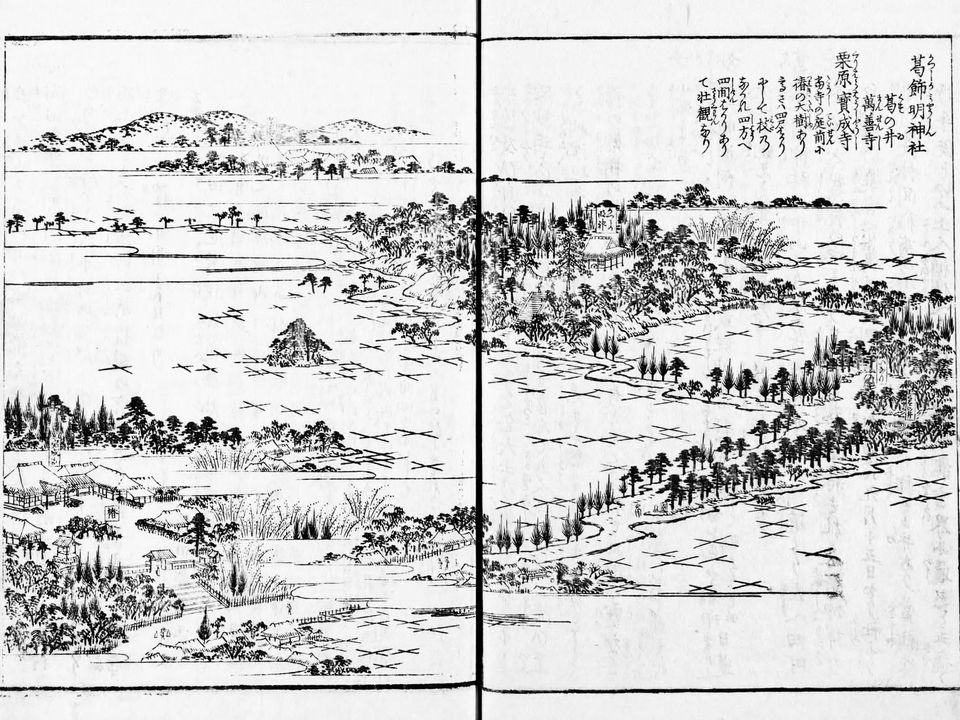

上の挿絵には、葛飾明神社(かつしかみょうじんのやしろ)、葛の井(くずのい)、満善寺(まんぜんじ)、栗原宝成寺(くりはらほうじょうじ)とあり、宝成寺について以下のように書かれています。 当寺の庭前(ていぜん)に椿の大樹あり。高さは四尺ばかりにして枝のながれ四方(しほう)へ四間(しけん)ばかりありて壮観(そうかん)なり 上の挿絵の右上の方に「かつしか明神」とあり、その右下に「いなり」、「くずの井」があります。挿絵の左下に「宝成寺」、「椿」があります。挿絵の左上に不鮮明ですが「満善寺」があるようです。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。紫色の楕円は宝成寺、水色の楕円は葛の井(現在は葛羅の井)、赤色の破線の楕円は葛飾明神のあった辺りかと思われます。葛飾明神は大正時代に下の欄の熊野宮と合祀され、現在は葛飾神社となっているようです。満善寺は廃寺になったようです。宝成寺の由緒・詳細についてはサイト「猫の足あと」を参照して下さい。 |

|

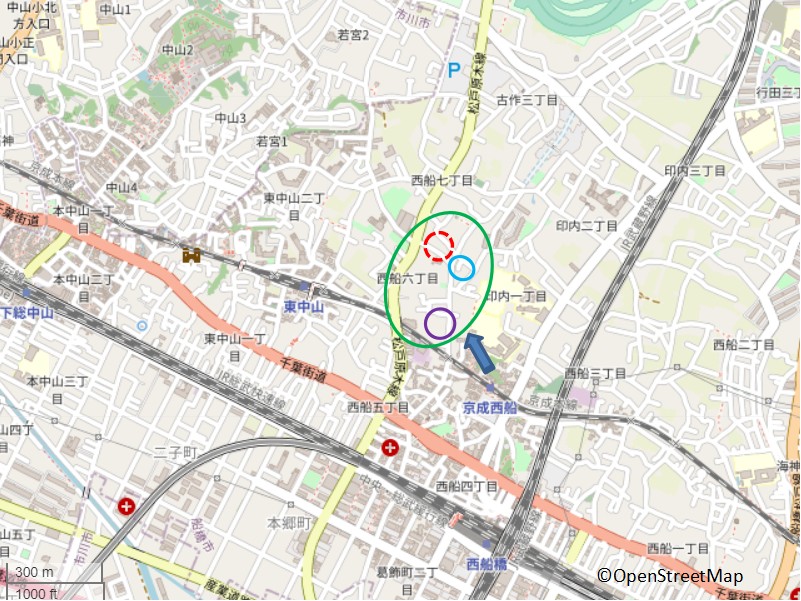

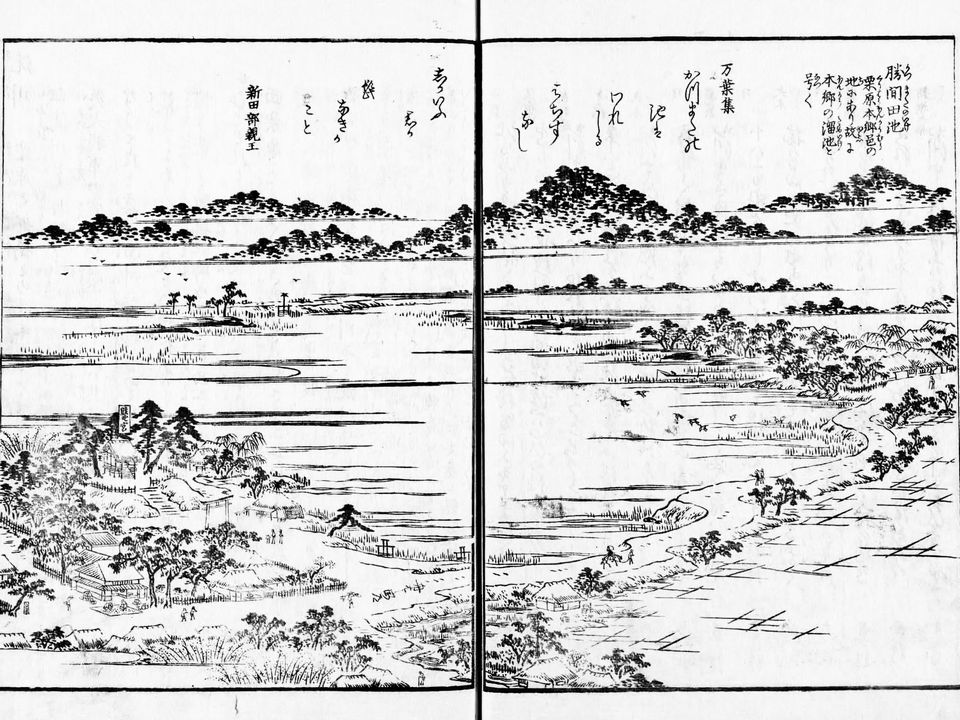

上の、勝間田池(かつまたのいけ)の挿絵には、以下のように書かれています。 栗原本郷邑(くりはらほんごうむら)の地にあり。故に本郷の溜池と号(なづ)く。 万葉集 挿絵の中央は大きな池(勝間田の池)のようです。挿絵の左下には「熊野宮」とあります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。青色が池があったと思われるところ、紫色は熊野神社(現葛飾神社)で、リンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

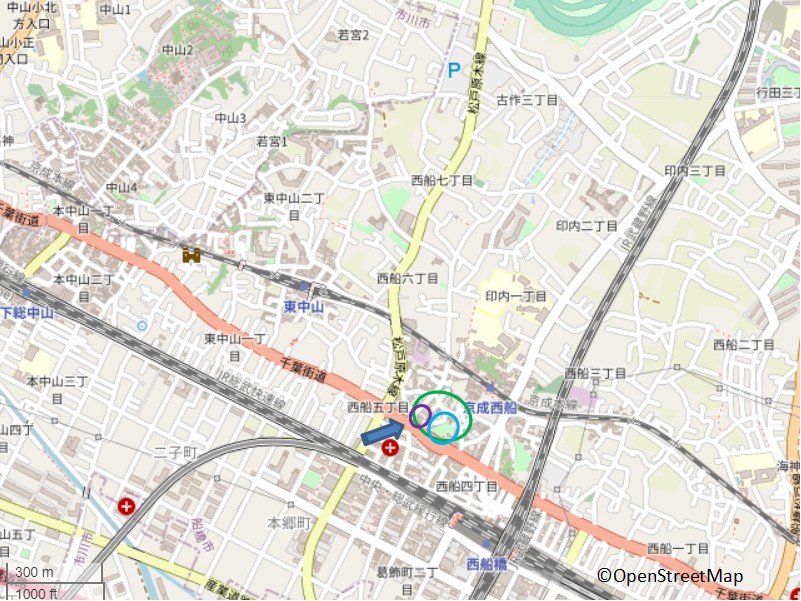

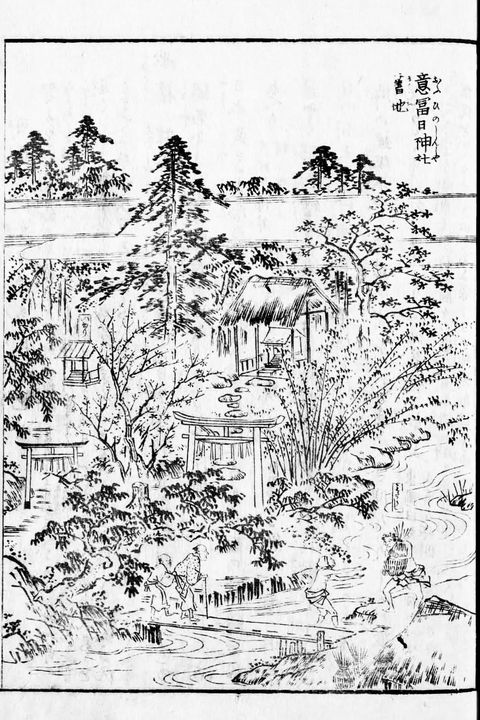

上の、意冨日神社(おおひのじんじゃ)旧地の挿絵には、左に「いなり」、右に「みたらし」が見えます。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた意冨日神社旧地は上の地図の緑色の楕円の辺りです。現在は入日神社です。リンク先は「猫の足あと」です。 |

|

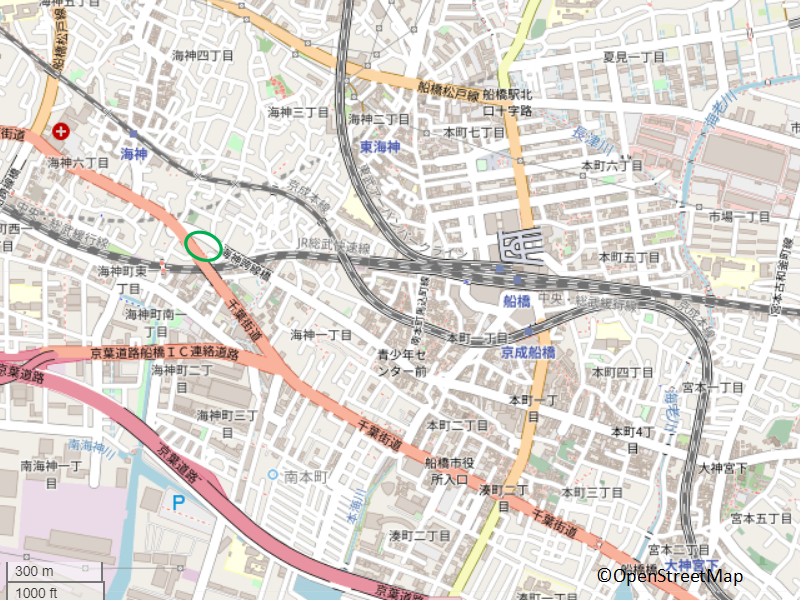

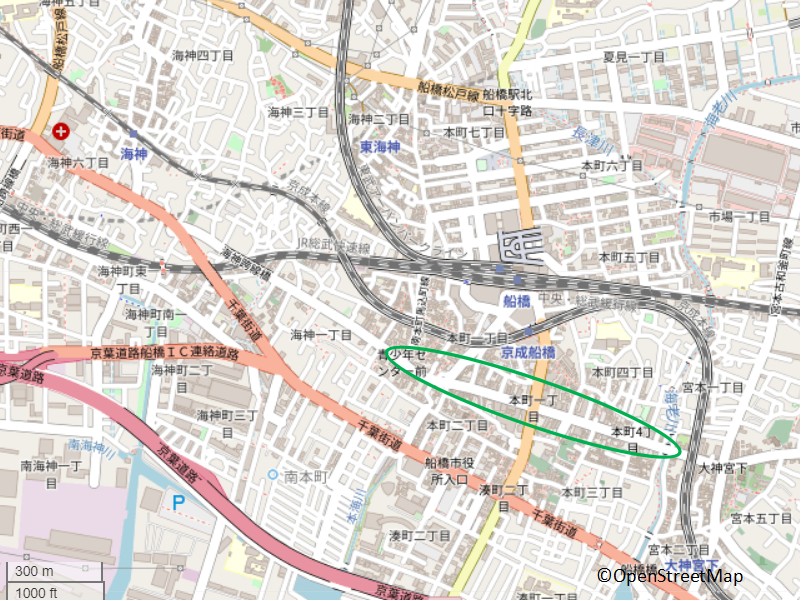

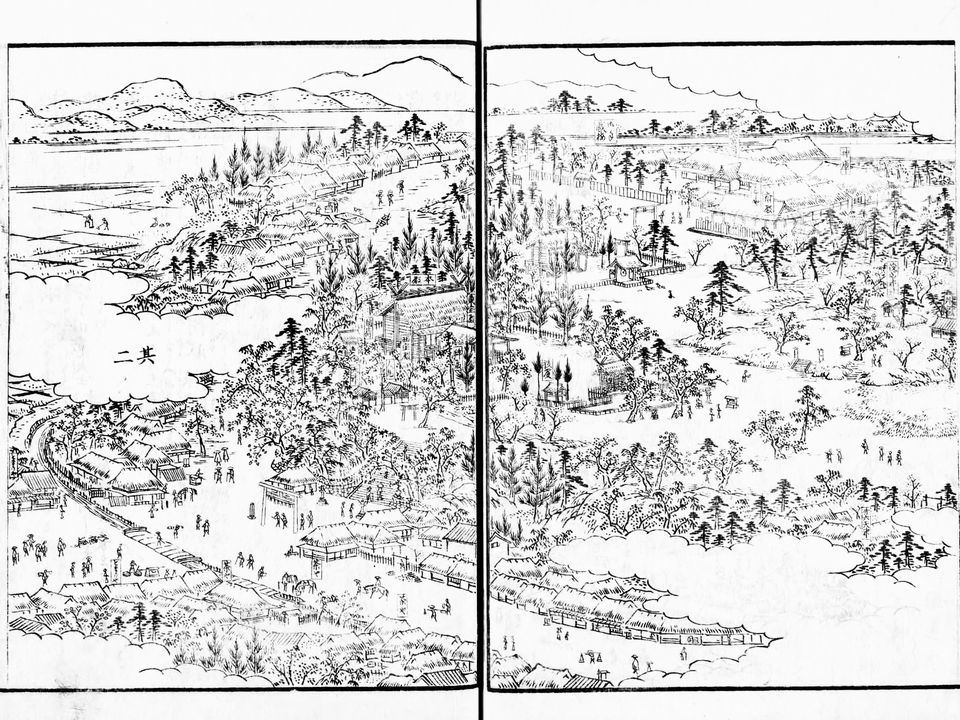

上は、船橋駅(ふなばしえき)天道念仏踊之図(てんどうねんぶつおどりのず)の挿絵です。 本文の船橋の項には、日本武尊が東征の際にここまで来たこと、ここの海上で神鏡を釣ったことにちなみここを海神(かいしん)と呼ぶようになったこと、又、船を並べて橋のようにしたことから船橋の地名ができたこと、等が書かれています。 又、本文の天道念仏の項によると、東光寺他において毎年2月に修行が催されたそうです。 |

江戸名所図会の時代の船橋宿は上の地図の緑色の楕円の辺りです。 |

|

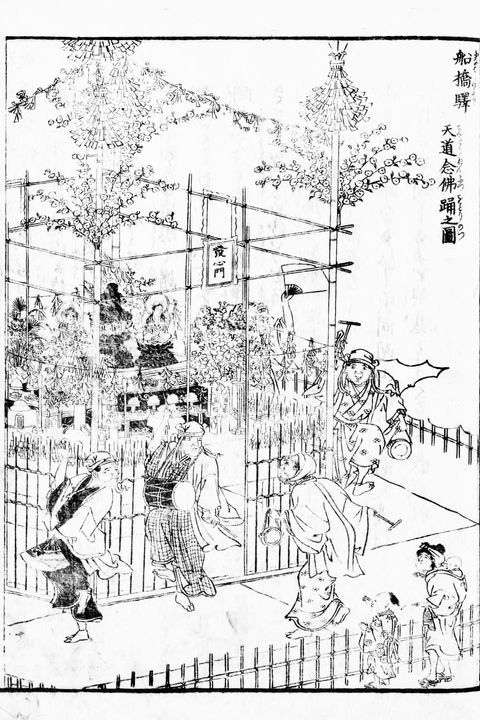

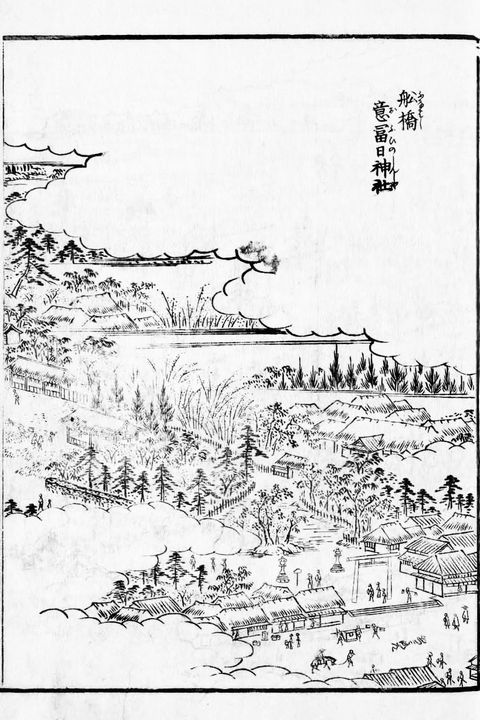

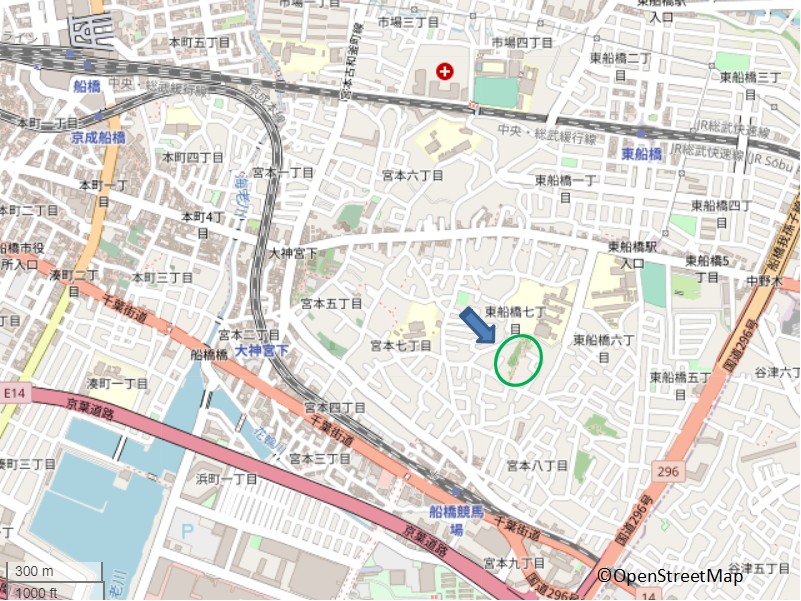

上の、船橋(ふなばし)意冨日神社(おおひのじんじゃ)の挿絵の左側に下の其二の挿絵が繋がります。 上の其二の挿絵の中央に「本殿」があり、その左下方向に「拝殿」、「西宝殿」、「「稲荷」、「人丸」、「天神」、「茶屋」、「とまりや」とあり、左への道には「行徳通り」とあります。本殿の右から右上にかけて、「東宝殿」、「**」、「茂呂神社」、「斎殿」、「常盤宮」、「神庫」、「大宮司」、「御手栽梅」、「裏門」があります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りです。意冨日(おおい)神社は現在船橋大神宮と呼ばれています。リンク先はサイト「猫の足あと」です。

|

|

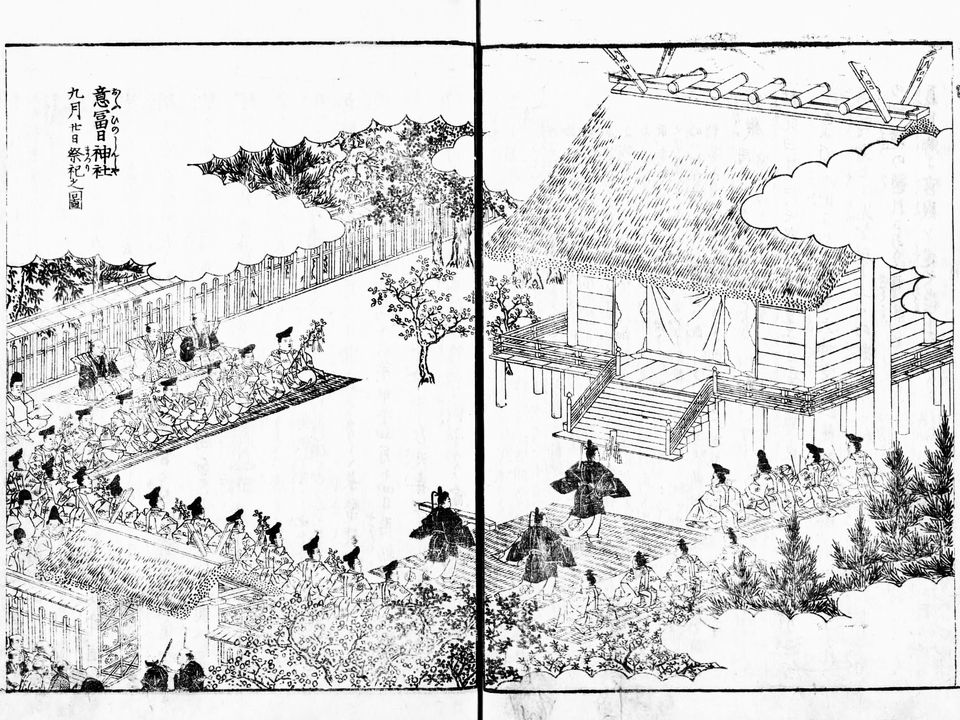

上の挿絵は、意冨日神社(おおひのじんじゃ)九月二十七日祭祀之図(まつりのず)です。 | |

|

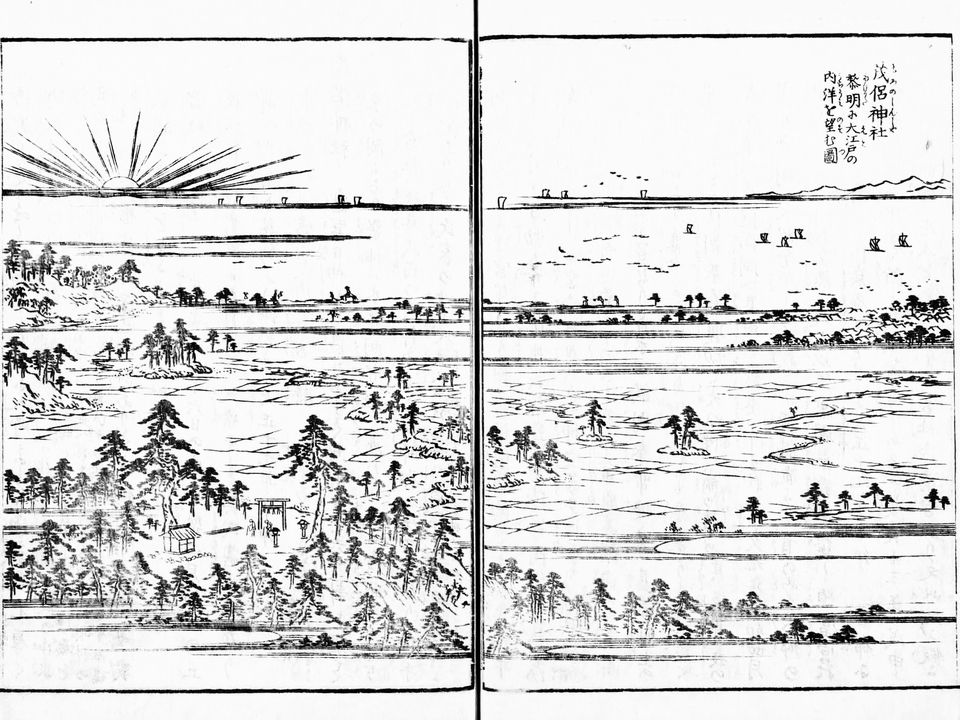

上の、茂侶神社(もろのじんじゃ)の挿絵には、「黎明(あけがた)に大江戸(えど)の内洋(うちうみ)を望む図」とあります。 |

江戸名所図会の挿絵に描かれた範囲は上の地図の緑色の楕円の辺りと思われます。視線の方向は左の挿絵の朝日の位置から推定しましたが、あまり自信がありません。茂侶神社の由緒・詳細についてはサイト「猫の足あと」を参照して下さい。

|

江戸名所図会(えどめいしょずえ)の巻之七の中のページ

第十八冊 富岡、深川、本所、亀戸、押上

第十九冊 隅田川東岸、葛西、柴又

第二十冊 行徳、国府台、真間、船橋 このページです